Soixante ans après le triomphe de la Révolution cubaine. Les défis d’une continuité

L’anecdote ne dépasse peut-être pas les frontières du mythe, mais elle importe peu. Le résultat correspond parfaitement à la personnalité qui a fait de Che Guevara un symbole de la lutte révolutionnaire.

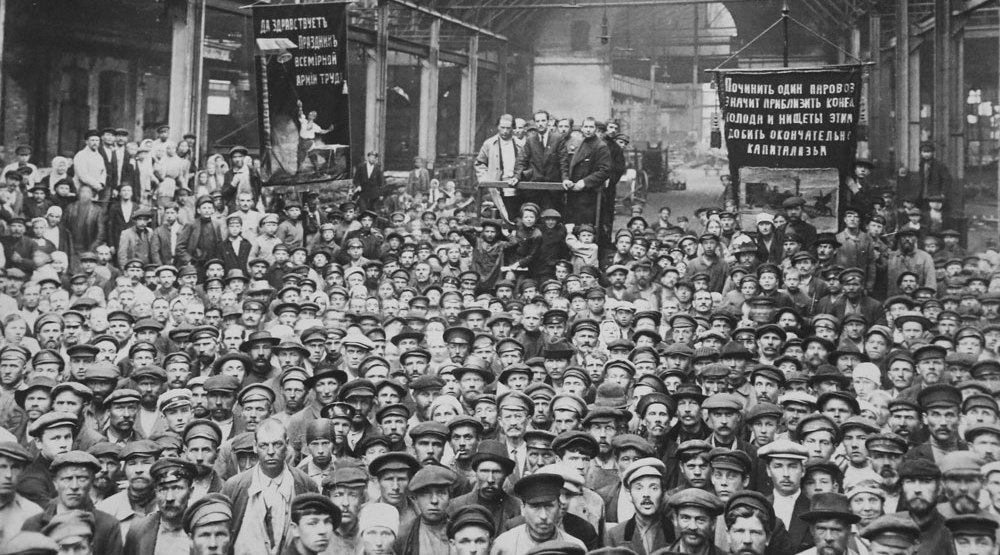

C’était au début des années 1960, et Cuba commençait à ressentir les pénuries causées par le blocus américain ainsi que les erreurs du nouveau gouvernement et le défi consistant à essayer, pour la première fois, de répondre aux besoins de la population entière. Pariant sur un avenir meilleur, le pays était confronté à un présent fait de privations dans lequel même un rasoir ou un ensemble de sous-vêtements devenaient des articles de luxe. En même temps, des «sacrifices» étaient exigés des citoyens, avec de longues journées de travail (parfois jusqu’à 14 heures), dans le but de permettre au pays de se développer.

À Cuba, la nouvelle Constitution est adoptée

Ils ont dit oui. Lors d’un référendum, les Cubains ont approuvé, à 86,85%, la nouvelle Constitution. Un vote qui marque l’aboutissement d’un processus de plusieurs mois qui a débuté au mois d’août dernier.

Les résultats préliminaires de ce scrutin ont été dévoilés à 15 heures, heure locale, lors d’une conférence de presse des autorités électorales. “La Constitution a été approuvée par la majorité des citoyens”, a déclaré la présidente de la Commission nationale électorale, Alina Balseiro, qui a proclamé les résultats.

Notre autorité est notre propre conscience

Déclaration de l’Atelier libertaire Alfredo López de La Havane

En tant qu’anarchistes, nous croyons qu’une Constitution, telle qu’elle est comprise dans la culture hégémonique, n’est pas une norme qui garantit un pacte social indépendant des vices autoritaires, des noyaux de pouvoir, ni à des discriminations. Et encore moins, elle ne pourra jamais nous représenter. À Cuba, nous avons aussi une histoire d’échecs constitutionnels qui ont engendré plus de frustrations que de réalisations pratiques. Le modèle constitutionnel cubain actuel accentue tous ces fléaux, puisqu’il structure un Parlement, dont la nomination est composée d’à peine 49 % de délégués élus au suffrage populaire, mais tous dominés par un parti unique.

Venezuela : face aux mensonges frauduleux

Nos lecteurs sont certainement familiarisés avec les approches de la situation vénézuélienne que les camps étatiques en lice ont promues et c’est justement eux et leur fond de commerce mensonger que nous visons ici, en essayant de rendre clair un panorama que l’on a fait tant d’efforts opiniâtres pour brouiller. D’un côté, les tenants du capitalisme libéral et leurs bouffonneries politiques de démocratie représentative électoraliste, présentent le désastre vénézuélien comme le résultat inévitable de toute recherche d’alternatives à leurs recettes économiques et politiques, de l’autre côté, l’on trouve les chantres du capitalisme d’État et leur socialisme autoritaire caricatural. Les deux camps cherchent à tout prix aussi bien à se reconnaître mutuellement comme les seules options valables de lecture et des feuilles de route pour la société vénézuélienne qu’à dissimuler leurs similitudes frappantes lorsqu’il s’agit de définir et de mettre en oeuvre les stratégies d’oppression et d’exploitation au service de l’État et du Capital imposées à la collectivité.

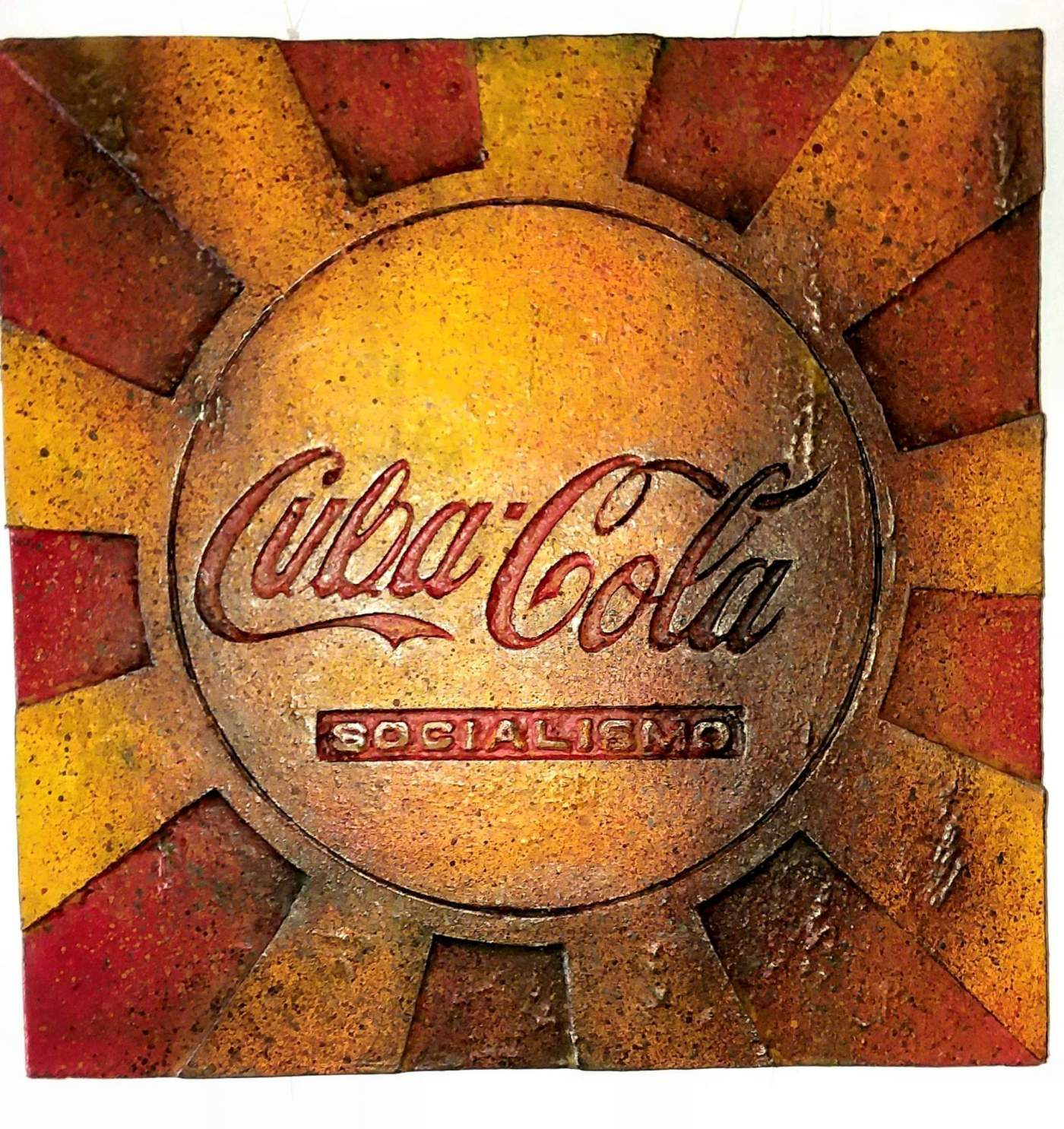

Pourquoi le socialisme d’État n’est-il qu’un capitalisme d’État ?

« Pour les anarchistes, l’idée que le socialisme puisse être atteint de par la propriété d’État est tout simplement ridicule. Pour des raisons qui deviennent très clair, les anarchistes affirment que de tels systèmes “socialistes” serait tout simplement une forme de « capitalisme d’État ». Un tel régime ne ferait pas fondamentalement changer la position de la classe ouvrière, dont les membres seraient tout simplement des esclaves salariés à la bureaucratie étatique plutôt qu’à la classe capitaliste.

Cuba, on parie ?

Il y a longtemps que nous ne sommes pas allés faire un tour à Cuba, que les grenouilles du bénitier communiste continuent de présenter ici comme le paradis terrestre.

Il y a longtemps que nous ne sommes pas allés faire un tour à Cuba, que les grenouilles du bénitier communiste continuent de présenter ici comme le paradis terrestre.

Le 24 février aura lieu là-bas un référendum destiné à approuver la nouvelle Constitution. La prédominance du Parti communiste, seul parti autorisé depuis soixante ans, y est réaffirmée. Toujours pas de droit d’association, d’expression, de réunion, de publication, de syndicalisation, etc. Tout cela est d’un bourgeois !

En revanche, dans la grande marche en avant vers l’instauration d’une société socialiste véritable, horizon indépassable, l’économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers des vilains pays capitalistes, qui existent déjà, y sont officialisés. Parallèlement, dans le domaine culturel, un sérieux tour de vis supplémentaire est donné, toute activité artistique hors tutelle de l’Etat se voyant interdite*.

Lire la suite »

Cuba, le retour des années grises entre le manque de perspectives et la crise alimentaire

Fidel Castro est décédé il y a deux ans. Son frère Raúl a cédé le pouvoir il y a un peu plus de six mois. Le castrisme s’efface lentement. Le nouveau président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, homme discret, peine à offrir des perspectives au pays et à séduire ses compatriotes. Les Cubains subissent de plein fouet, particulièrement à La Havane, une terrible crise alimentaire.

Cuba dans l’attente de sa nouvelle constitution: entre changements et continuité

L’année 2018 a sans doute marqué une date importante dans l’histoire cubaine : les 21 et 22 juillet, l’Assemblée nationale du pouvoir approuvait en session ordinaire le projet de la nouvelle constitution nationale. Ainsi, les institutions politiques de la révolution castriste, dans son ensemble, sont entrées dans une nouvelle ère de son évolution, plus en accord avec les enjeux socio-politiques du monde actuel.

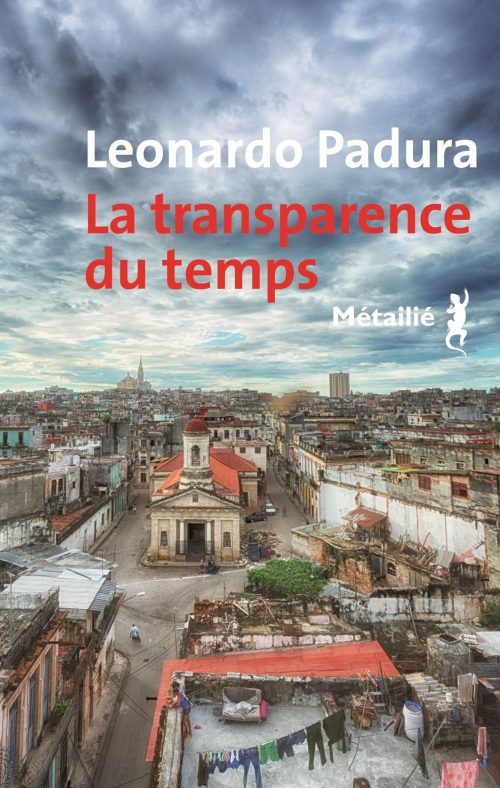

“La transparence du temps” de Leonardo Padura : un instantané cubain

Le nouveau roman de Leonardo Padura met en scène encore une fois son personnage préféré : Mario Conde, ancien policier désabusé, libraire désespéré et bientôt sexagénaire dépité.

Le nouveau roman de Leonardo Padura met en scène encore une fois son personnage préféré : Mario Conde, ancien policier désabusé, libraire désespéré et bientôt sexagénaire dépité.

Déjà dans Mort d’un chinois à La Havane, Conde traînait sa nostalgie. Ici, l’âge n’arrange pas les choses. Conde se morfond, voit ses amis partir un par un, quitter La Havane et son rhum, ses quartiers pittoresques pour rejoindre des membres de leur famille aux États-Unis. C’est dans ces conditions que Conde reçoit la visite d’un ancien ami : Bobby, qu’il fréquentait au lycée. Bobby, homosexuel caché, n’a pas eu une vie simple mais qui a fini par réussir. La description des années de lycée et de jeune adulte de cet homme dans un pays pas franchement ouvert à l’homosexualité fait d’ailleurs frémir le lecteur.

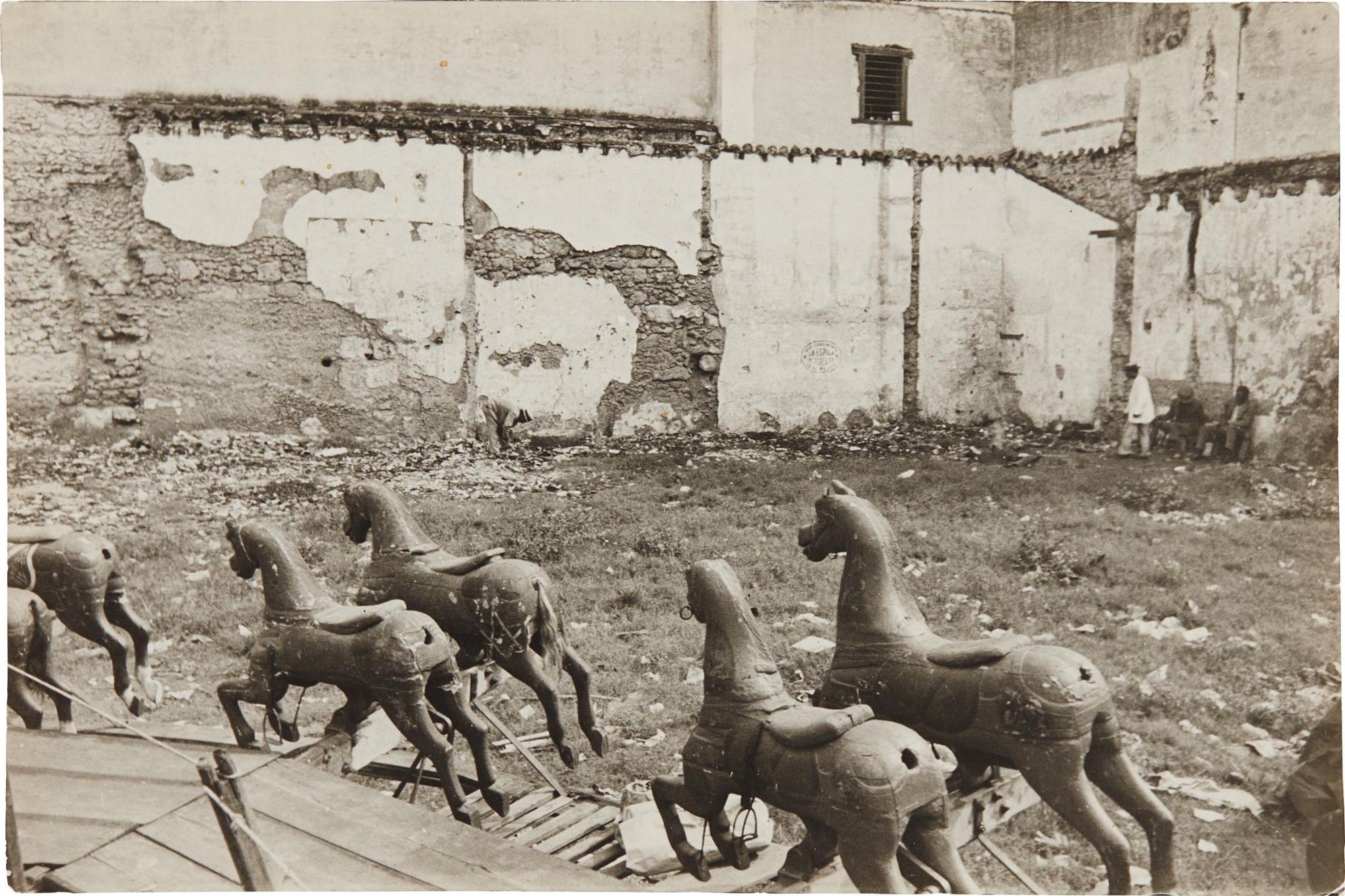

Henri Cartier-Bresson à Cuba

Le jeune Cartier-Bresson fait escale à La Havane en route pour le Mexique. Il arrive à Cuba avec son Leica de fabrication allemande accroché à son cou. Il l’avait acheté à Marseille en 1930. Cet appareil photo fut associé par la suite à son nom et à son travail de photographe.

La Havane, 1934. Henri Cartier-Bresson (1908-2004) arrive au port de La Havane. La chaleur des tropiques l’oblige à acheter un panama. Il pense : « À cette heure-ci, dans un restaurant du Montparnasse pluvieux et surréaliste, Joséphine Baker chante avec passion J’ai deux amours sur un rythme de charleston. » À l’intérieur d’un bar, près du port, un juke-box diffuse la musique contagieuse du son Echale salsita, d’Ignacio Piñeiro, interprétée par le groupe Septeto Nacional. L’espace d’un moment, Cartier-Bresson croit reconnaître dans la mélodie qu’il écoute pour la première fois des mesures semblables à celles des airs que chante l’inimitable Joséphine Baker à Paris et à New York.