La FAMILLE D’ORÍGENES. LA SOLIDITÉ D’UNE POÉSIE

Deux caractéristiques essentielles distinguent l’œuvre du Groupe Orígenes dans la culture cubaine : la richesse extraordinaire de son apport et la diversité des styles dans le formidable ensemble des idées et des recherches qui lui donnent une unité. Les textes de chaque membre sont dissemblables, comme différentes ont été leurs lectures et leurs rapprochements des auteurs et des thèmes. L’oeuvre de Lezama et l’œuvre de Diego, par exemple, démontrent des différences énormes. Chaque membre peut être reconnu après un rapide rapprochement du lecteur à leurs textes, car chacun a intégré sa propre façon très tôt, avec cette précocité qui a caractérisé les premiers ouvrages de ces créateurs.

Deux caractéristiques essentielles distinguent l’œuvre du Groupe Orígenes dans la culture cubaine : la richesse extraordinaire de son apport et la diversité des styles dans le formidable ensemble des idées et des recherches qui lui donnent une unité. Les textes de chaque membre sont dissemblables, comme différentes ont été leurs lectures et leurs rapprochements des auteurs et des thèmes. L’oeuvre de Lezama et l’œuvre de Diego, par exemple, démontrent des différences énormes. Chaque membre peut être reconnu après un rapide rapprochement du lecteur à leurs textes, car chacun a intégré sa propre façon très tôt, avec cette précocité qui a caractérisé les premiers ouvrages de ces créateurs.

Dans l’héritage monumental que le groupe a laissé à la culture cubaine, les livres de Fina García Marruz possèdent une luminosité unique quant à leur appréhension de ce que nous pourrions appeler l’ultime intérieur du réel, la figure inconnue de ce que nous voyons ou souhaitons. Dès ses premiers livres (Poemas, 1942 ; Transfiguración de Jesús en el Monte, 1947) on observe ce dialogue avec l’être dans une dimension absolument spirituelle, à la recherche d’un centre qui nous révèle ce que nous voyons et ce que nous sommes, la dialectique d’une aspiration de connaissance qui devient nôtre dès le moment où nous entrons dans leurs pages.

Alors, avec des textes dans lesquels l’auteur médite sur des matières essentielles pour elle, touchée par les mystères de la foi et de la créature humaine, elle écrit Carta a César Vallejo, un poème mémorable en hommage à ce grand de la poésie de tous les temps, et elle le fait dans ce même ton avec lequel elle se posait tant de questions quand elle a commencé à écrire.

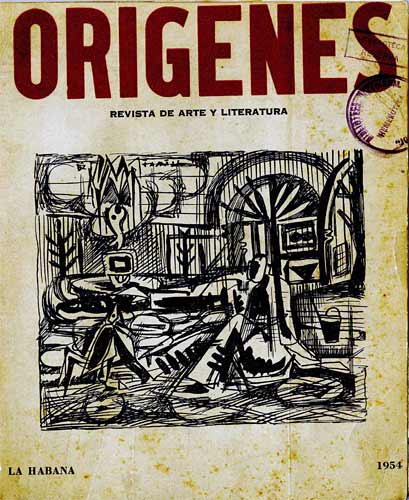

De ces lointaines années sont aussi certaines de ses proses réfléchies, dont deux très importants de la poétique de Fina García Marruz : Lo exterior en la poesía et son commentaire de Del furtivo destierro (1946), d’Octavio Smiths, les deux parues dans la revue Orígenes en 1947. J’admets que la lecture de ces deux ouvrages, il y a déjà un nombre appréciable d’années, m’a laissé littéralement perplexe pour une raison simple : la richesse incommensurable de ce que l’on me disait. Aujourd’hui, après des décennies de cette expérience, je suis retourné à ces essais et j’ai la même impression, malgré les innombrables rapprochements critiques sur lesquels je me suis arrêté pour des raisons professionnelles ou purement hédonistiques. Là, j’ai su ce qu’était la poésie ou, pour être précis, quelles questions nous permettait de nous faire la poésie, et plus : là j’ai appris de nouveau – je l’avais déjà appris avec mes lectures des essais de Cintio Vitier – ce que j’avais besoin de chercher et de trouver chez un poète, un profit fondamental pour moi.

Plus tard son oeuvre a crû en volume avec plusieurs recueils de poèmes (Las miradas perdidas, 1944-1950, 1951 ; Visitaciones, 1970 ; Créditos de Charlot, 1990 ; Los Rembrandt del Hermitage, 1992 ; Viejas melodías, 1993 ; Habana del Centro, 1997) et des livres d’essais (Temas martianos, 1969, en collaboration avec Cintio Vitier ; Hablar de la poesía, 1986 ; Temas martianos – troisième série – , 1993 ; La familia de Orígenes, 1997 ; Darío, Martí y lo germinal americano,2001 ; Ensayos, 2003 ; El amor como fuerza revolucionaria en la obra de José Martí, 2006). La culture cubaine est enrichie avec chacun de ces titres, dans lesquels chaque lecteur peut refaire son propre paysage, sa mémoire, son sens de la vie, la plus grande réalisation de ces poèmes et ces proses dont nous ne nous sentirons jamais insatisfaits ni frustrés. On ne peut pas affirmer qu’avec les années Fina García Marruz ait gagné, en profondeur et en acuité critique, des qualités qui étaient dans son œuvre depuis les débuts, comme celle qui très précocement était déjà capable de voir et de savoir qu’elles seraient ses visions et sa sagesse, une vertu que nous trouvons également chez Lezama et chez Vitier, comme en témoignent les œuvres les plus éloignées des deux écrivains. Cela ne signifie pas, évidemment, que dans les plus récents livres de Fina García Marruz il n’y a pas de nouvelles nuances ou un plus grand nombre de découvertes que dans les textes des décennies précédentes, mais son style est toujours le même, invariable dans cette façon si sienne de nous illuminer un passage d’une œuvre, un fragment de la réalité ressentie ou contemplée dans un poème, cette façon de nous dire ce que nous n’avons pas vu dans notre lecture ou dans nos réflexions sur un auteur ou un thème.

Dans ses essais il y a toujours quelque chose, beaucoup de choses, qui nous émeut et qui nous apporte la joie de voir les faits (un livre, un souvenir familial, une personnalité) avec une lumière différente, non pas si différente de la lumière que nous irradient d’autres auteurs, mais dans la révélation soudaine de ce que nous pourrions appeler l’esprit de sa vérité, l’esprit du cognitif, celui qui fait que nous percevions ce fragment, dès cet instant, dans sa possibilité transcendantale, d’où nous pouvons alors l’approprier d’une façon plus perdurable que dans son caractère fugace. Lue par Fina, la poésie de Juan Ramón Jiménez, de Samuel Feijoo, de Gustavo Adolfo Bécquer ou de José Lezama Lima, par exemple, nous est révélée avec une grandeur que nous n’avons pas pu voir dans notre dialogue personnel et solitaire.

La lecture de ses essais nous fait penser que quand elle lit un poète, de diverses caractéristiques essentielles, définitoires, uniques s’ouvrent, beaucoup vues seulement par elle, car dans les rapprochements d’autres essayistes on ne les voit pas, ni même quand il s’agit de réflexions minutieuses.

Cette caractéristique abonde dans ses travaux sur Martí, convertissant ses textes de prose de valeur en véritables paradigmes du genre. Je crois que les nuances si riches que Fina est parvenue à nous dire dans ses pages la situe à une hauteur que n’a atteint aucun critique cubain, à l’exception de Martí. Certains sont peut-être étonnés que cette affirmation inclue Lezama et Vitier, peut-être les plus grands et solides maîtres de prose des essais de notre littérature après l’auteur des Vers simples, une conclusion dont les livres respectifs de ces deux créateurs ne laisse aucun doute. Je ne les ai pas oublié quand j’assure que Fina est capable de voir des zones et des moments d’un poète avec une plus grande acuité que ceux-là. Dans les meilleures pages de cet écrivain inégal il y a quelque chose que je n’arrive pas à définir avec clarté, mais qui agit avec une force similaire que celle d’une découverte qui nous remplit d’une joie inattendue en entendant un quartette ou un concert pour piano et orchestre de Beethoven, ou en regardant un paysage qui nous fait rapidement prendre conscience d’une beauté entrevue fugacement dans un moment inoubliable.

En lisant sa poésie et ses essais nous avons toujours une expérience de la plus haute lignée, une expérience que nous n’avons pas eu avec aucun autre auteur, quelle que soit la littérature à laquelle il appartient. Je ne voudrais pas que ce que je viens de dire paraisse provincialisme. De tel on pourrait qualifier, plus que mon affirmation, dire ou supposer que rien de la nôtre peut être au-dessus de l’essai ou de la poésie française, par exemple, car la tradition de cette littérature et les grands noms qu’elle a donnée sont très au-dessus d’une culture aussi brève et sous-développée que la cubaine ou la péruvienne ou la mexicaine. Je ne crois pas que le corpus littéraire de l’une ou de l’autre nation ait tant d’importance, pour la construction même des lecteurs, mais plutôt ce que nous dit le poète, le narrateur, le dramaturge ou l’essayiste que nous lisons à un certain moment de notre vie.

Parfois un père des continents nous laisse indifférents et par contre un auteur mineur nous émeut dans le plus intime. Mes dialogues avec la poésie et l’essai de Fina m’ont fait croître la seule dimension qui m’intéresse : celle de la connaissance spirituelle. Et qu’est-ce que cela signifie ? Rapidement, pour moi, une connaissance qui me permet de voir au-delà de l’immédiat et du périssable, au-delà des misères et des mesquineries d’une existence exempte des valeurs transcendantales, une existence oubliant chaque jour des valeurs que je considère impérissables.

Je me rappelle les jours lointains quand je la voyais dans la Bibliothèque Nationale, où elle travaillait avec son époux, Cintio Vitier, sur des recherches concernant la littérature cubaine, un aspect de son œuvre peu mentionné et qui se caractérise par la rigueur dans les recherches et dans les conclusions, une ligne très différente de l’essai libre, dans lequel l’auteur dévoile sa créativité, sa capacité d’observation et ses plus féconds regards. Durant ces années de la seconde moitié des années 60, le couple se trouvait dans leur bureau, assis en face de publications périodiques cubaines du XIXe siècle. Quand nous commencions à parler, ils abordaient des thèmes cubains ou des auteurs d’autres latitudes avec un même goût et une même dévotion, avec des jugements d’une richesse inoubliable et des appréciations qui constituaient de splendides leçons d’une sagesse de la plus haute lignée.

Juan Ramón Jiménez, les livres de la Bible, Manuel de Zequeira, María Zambrano, la poésie de Keats, les découvertes qui ont ensuite été intégrées dans le livre Flor oculta de poesía (recherche conjointe du couple sur la presse cubaine du XIXe siècle), Domingo del Monte (auteur sur lequel Fina a réalisé une abondante recherche dont les résultats ont été concrétisés dans un livre sur l’important intellectuel, publié par la maison d’édition Unión), parmi d’autres thèmes, comme la vie familiale, la poésie, l’histoire contemporaine de Cuba, la foi, la justice, la saveur de la vie, enfin, littéralement l’humain et le divin, coulait de son dialogue avec un naturel exemplaire.

La musique a été attachée à sa vie indissolublement, depuis l’enfance, et spécialement lors des réunions familiales dans la maison de la rue Neptuno, dans lesquelles sa mère jouait le piano alors que la soirée s’écoulait et que le groupe d’amis conversait ou chantait, l’anticipation des réunions des membres du groupe Orígenes, dans lesquelles la musique et l’amitié régnaient sur les réflexions ou les lectures de poèmes. Lezama connaissait les rencontres d’amis de la rue Neptuno et aspirait a y être, jusqu’à ce qu’ait pu dialoguer avec ces jeunes lors des déjeuners dominicaux à Bauta ou dans la maison de Julian Orbón, le grand musicien du groupe, un endroit où confluaient de nouveau la musique, la poésie et les conversations inoubliables.

La famille d’Orígenes a donné à la culture cubaine et latino-américaine la solidité d’une poésie de premier ordre et un corps de proses réflexives qui sont à la hauteur de la plus riche tradition occidentale, une œuvre héritière de l’hispanité et qui a su intégrer en une seule vision totalisatrice le cubain et l’universel, l’important et l’immanent, le réel et le symbolique, tout cela dans l’exercice d’un travail intellectuel hautement créatif où se fusionnent la famille et l’Histoire, la Nation et la poésie, l’amitié et le travail, la mémoire et le futur, la beauté et la piété, le quotidien et l’abstrait.

Les livres et la vie de Fina García Marruz, comme un tout indissoluble, sont dans le centre de notre vie spirituelle des soixante dernières années. La plus grande leçon de sa poésie et de ses essais est peut-être celle de nous avoir enseigné à regarder la réalité depuis une dimension véritablement spirituelle, une spécificité qui atteint une rare profondeur en elle. Le mystère de la piété et de cette rapide révélation de la nature d’un poète, les grands fruits de l’apport de Fina au Groupe Orígenes, nous accompagneront toujours.

Enrique Saínz

Traduit par Alain de Cullant pour Lettres de Cuba

______________________

À propos de Lezama Lima, lire deux articles sur notre site :

http://www.polemicacubana.fr/?p=3378

http://www.polemicacubana.fr/?p=1549